Введите слово или словосочетание на любом языке 👆

Язык:

Перевод и анализ слов искусственным интеллектом ChatGPT

На этой странице Вы можете получить подробный анализ слова или словосочетания, произведенный с помощью лучшей на сегодняшний день технологии искусственного интеллекта:

- как употребляется слово

- частота употребления

- используется оно чаще в устной или письменной речи

- варианты перевода слова

- примеры употребления (несколько фраз с переводом)

- этимология

Что (кто) такое Дисперсионный анализ - определение

ANOVA; Анализ вариаций

Дисперсионный анализ

I

Дисперсио́нный ана́лиз

в математике, статистический метод выявления влияния отдельных факторов на результат эксперимента. Первоначально Д. а. был предложен английским статистиком Р. Фишером (1925) для обработки результатов агрономических опытов по выявлению условий, при которых испытываемый сорт с.-х. культуры даёт максимальный урожай. Современные приложения Д. а. охватывают широкий круг задач экономики, биологии и техники и трактуются обычно в терминах статистической теории выявления систематических различий между результатами непосредственных измерений, выполненных при тех или иных меняющихся условиях. Если значения неизвестных постоянных a1,...., an могут быть измерены с помощью различных методов или измерительных средств M1,..., Мm и в каждом случае систематическая ошибка может зависеть как от выбранного метода, так и от неизвестного измеряемого значения ai, то результаты измерений xij представляют собой суммы вида

xij = ai, + bij + δij,

i = 1, 2,..., n; j = 1, 2,..., m,

где bij - систематическая ошибка, возникающая при измерении ai по методу Mj, δij - случайная ошибка. Такая модель называется двухфакторной схемой Д. а. (первый фактор - измеряемая величина, второй - метод измерения). Дисперсии (См. Дисперсия) эмпирических распределений, соответствующих множествам случайных величин

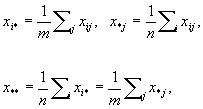

xij, xij - xi *- x *j + x **, xi * и x *j, где

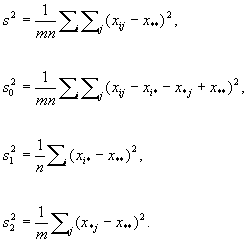

выражаются формулами:

Эти дисперсии удовлетворяют тождеству

s2 = s20 + s21 + s22,

которое и объясняет происхождение названия Д. а.

Если величины систематических ошибок не зависят от метода измерений (т. е. между методами измерений нет систематических расхождений), то отношение s22/s20 близко к единице. Это свойство лежит в основе критерия для статистического выявления систематических расхождений: если s22ls20 значимо отличается от единицы, то гипотеза об отсутствии систематических расхождений отвергается. Значимость отличия определяется в согласии с законом распределения вероятностей случайных ошибок измерений. В частности, если все измерения равноточны и случайные ошибки подчиняются нормальному распределению, то критические значения для отношения s22/s20 определяются с помощью таблиц так называемого F-распределения (распределения дисперсионного отношения).

Изложенная схема позволяет лишь обнаружить наличие систематических расхождений и, вообще говоря, непригодна для их численной оценки с последующим исключением из результатов наблюдений. Эта цель может быть достигнута только при многократных измерениях (при повторных реализациях указанной схемы).

Лит.: Шеффе Г., Дисперсионный анализ, пер. с англ., М., 1963; Смирнов Н. В., Дунин-Барковский И. В., Курс теории вероятностей и математической статистики для технических приложений, 2 изд., М., 1965.

Л. Н. Большев.

II

Дисперсио́нный ана́лиз

в химии, совокупность методов определения дисперсности (См. Дисперсность), т. е. характеристики размеров частиц в дисперсных системах. Д. а. включает различные способы определения размеров свободных частиц в жидких и газовых средах, размеров каналов-пор в тонкопористых телах (в этом случае вместо понятия дисперсности используют равнозначное понятие пористости), а также удельной поверхности. Одни из методов Д. а. позволяют получать полную картину распределения частиц (пор) по размерам (объёмам), а другие дают лишь усреднённую характеристику дисперсности (пористости).

К первой группе относятся, например, методы определения размеров отдельных частиц непосредственным измерением (ситовой анализ, оптическая и электронная микроскопия) или по косвенным данным: скорости оседания частиц в вязкой среде (Седиментационный анализ в гравитационном поле и в центрифугах), величине импульсов электрического тока, возникающих при прохождении частиц через отверстие в непроводящей перегородке (кондуктометрический метод, см. Коултера прибор), или др. показателям.

Вторая группа методов объединяет оценку средних размеров свободных частиц и определение удельной поверхности порошков и пористых тел. Средний размер частиц находят по интенсивности рассеянного света (Нефелометрия), с помощью ультрамикроскопа, методами диффузии и т.д.; удельную поверхность - по адсорбции газов (паров) или растворённых веществ, по газопроницаемости, скорости растворения и др. способами. Ниже приведены границы применимости различных методов Д. а. (размеры частиц в м):

Ситовой анализ..................................................10-2-10-4

Седиментационный анализ

в гравитационном поле.....................................10-4-10-6

Кондуктометрический метод............................10-4-10-6

Ìèêðîñêîïèÿ.....................................................10-4-10-7

Ìåòîä ôèëüòðàöèè............................................10-5-10-7

Öåíòðèôóãèðîâàíèå..........................................10-6-10-8

Óëüòðàöåíòðèôóãèðîâàíèå...............................10-7-10-9

Ультрамикроскопия...........................................10-7-10-9

Íåôåëîìåòðèÿ...................................................10-7-10-9

Электронная микроскопия................................10-7-10-9

Метод диффузии................................................10-7-10-10

Д. а. широко используют в различных областях науки и промышленного производства для оценки дисперсности систем (суспензий, эмульсий, золей, порошков, адсорбентов и т.д.) с величиной частиц от нескольких миллиметров (10-3 м) до нескольких нанометров (10-9 м).

Лит.: Фигуровский Н. А., Седиментометрический анализ, М. - Л., 1948; Ходаков Г. С., Основные методы дисперсионного анализа порошков, М., 1968; Коузов П. А., Основы анализа дисперсного состава промышленных пылей и измельченных материалов, Л., 1971; Рабинович Ф. М., Кондуктометрический метод дисперсионного анализа, Л., 1970; Irani R. R., Callis C. F., Particle size, Measurement, interpretation and application, N. Y. - L., 1963.

Дисперсионный анализ

Дисперсионный анализ — метод в математической статистике, направленный на поиск зависимостей в экспериментальных данных путём исследования значимости различий в средних значениях. В отличие от t-критерия, позволяет сравнивать средние значения трёх и более групп. Разработан Р. Фишером для анализа результатов экспериментальных исследований. В литературе также встречается обозначение ANOVA (от )А. Д. Наследов. Математические методы психологического исследования. СПб, 2008. ISBN 5-9268-0275-X.

Спектральный анализ рентгеновский

элементный анализ вещественного состава материалов по их рентгеновским спектрам (См. Рентгеновские спектры). Качеств. С. а. р. выполняют по спектральному положению характеристических линий в спектре испускания исследуемого образца, его основой является Мозли закон; количественный С. а. р. осуществляют по интенсивностям этих линий. Методами С. а. р. могут быть определены все элементы с атомным номером Z ≥ 12 (в некоторых случаях - и более лёгкие). Порог чувствительности С. а. р. в большинстве случаев Спектральный анализ рентгеновский 10-2-10-4 \%, продолжительность его (вместе с подготовкой пробы) несколько мин. С. а. р. не разрушает пробу.

Наиболее распространённый вид С. а. р. - анализ валового состава материалов по их флуоресцентному рентгеновскому излучению. Выполняется он по относительной интенсивности линий, которая измеряется с высокой точностью спектральной аппаратурой рентгеновской (См. Спектральная аппаратура рентгеновская). Относительная точность количественного С. а. р. колеблется от 0,3 до 10\% в зависимости от состава пробы; на интенсивность аналитической линии каждого элемента влияют все остальные элементы пробы. Поэтому одной и той же измеренной интенсивности I1 аналитической линии i могут соответствовать различные концентрации C1, C2, С3, ... определяемого элемента (см. рис.) в зависимости от наполнителя - состава пробы за исключением определяемого элемента. Вследствие этого т. н. вырождения интенсивности по концентрации С. а. р. возможен лишь на основе общей теории зависимости li от концентраций всех n компонентов пробы - системы n уравнений связи.

На основе общей теории анализа разработано несколько частных методов. При отсутствии в пробе мешающих элементов можно применять простейший из них - метод внешнего стандарта: измерив интенсивность аналитической линии пробы, по аналитическому графику образца известного состава (стандарта) находят концентрацию исследуемого элемента. Для многокомпонентных проб иногда применяют метод внутреннего стандарта, в котором ординатой аналитического графика служит отношение интенсивностей линий определяемого элемента и внутреннего стандарта - добавленного в пробу в известном количестве элемента, соседнего (в периодической системе элементов) с определяемым. Во многих случаях успешно применяют метод добавок в пробу в известном количестве определяемого элемента или наполнителя. По изменению интенсивности аналитической линии можно найти первоначальную концентрацию определяемого элемента.

В промышленности применяют метод стандарта-фона, в котором ординатой аналитического графика является отношение интенсивности аналитической линии флуоресцентного излучения образца и близкой к ней линии первичного рентгеновского излучения, рассеянного пробой. Это отношение во многих случаях мало зависит от состава наполнителя. Для анализа сложных многокомпонентных проб полную систему уравнений связи расшифровывают на ЭВМ по методу последовательных (обычно трёх-четырёх) приближений.

С. а. р. валового состава нашёл применение на обогатительных фабриках цветной металлургии - для контрольных целей и для экспрессного анализа; на металлургических заводах - для определения потерь металла в шлаках, маркировки сплавов сложного состава, контроля состава латуней в процессе плавки и т. д.; на цементных заводах - для контроля состава цементно-сырьевых смесей. Валовый С. а. р. применяется также для силикатного анализа.

Рентгеновский микроанализ (локальный анализ) участков пробы Спектральный анализ рентгеновский 1-3 мкм2 (т. е. меньше размеров зерна сплава) выполняют с помощью электронно-зондового микроанализатора по рентгеновскому спектру исследуемого участка. Он требует точного введения поправок на атомный номер определяемого элемента, поглощение его излучения в пробе и его флуоресценцию, возбуждаемую тормозной компонентой излучения и характеристическим излучением др. элементов пробы.

Микроанализ применяют при исследовании взаимной диффузии двух- и трёх-компонентных систем; процессов кристаллизации (См. Кристаллизация) (по дендритной ликвации, сегрегации примесных атомов на дислокациях основного компонента, концентрации некоторых фаз на границе зёрен); локальных флуктуаций состава плохо гомогенизированных сплавов и пр.

Лит.: Блохин М. А., Методы рентгено-спектральных исследований, М., 1959; Блохин М. А., Ильин Н. П., Рентгеноспектральный анализ, "Журнал аналитической химии", 1967, т. 22, в. 11; Лосев Н. Ф., Количественный рентгеноспектральный флуоресцентный анализ, М., 1969; Плотников Р. И., Пшеничный Г. А.,

флюоресцентный рентгенорадиометрический анализ, М., 1973; Бирке Л. С., Рентгеновский микроанализ с помощью электронного зонда, пер. с англ., М., 1966; Физические основы рентгеноспектрального локального анализа, пер. с англ., М., 1973; Электронно-зондовый микроанализ, пер. с англ., М., 1974.

М. А. Блохин.

Графики зависимости интенсивности li аналитич. линии i от концентрации С определяемого элемента (аналитические графики) для случаев, когда поглощение наполнителя меньше (1), равно (2) или больше (3) поглощения определяемого элемента, Iф - интенсивность фона.

Википедия

Дисперсионный анализ

Дисперсионный анализ — метод в математической статистике, направленный на поиск зависимостей в экспериментальных данных путём исследования значимости различий в средних значениях. В отличие от t-критерия, позволяет сравнивать средние значения трёх и более групп. Разработан Р. Фишером для анализа результатов экспериментальных исследований. В литературе также встречается обозначение ANOVA (от англ. ANalysis Of VAriance).